近日,我中心科研人员与中国极地研究中心(中国极地研究所)合作,在南极威德尔-斯科舍汇流区半日内潮的动力过程和能量特征研究方面取得了新进展,研究成果《Dynamics and energetics of semidiurnal internal tides in the Weddell-Scotia Confluence》发表于Acta Oceanologica Sinica。

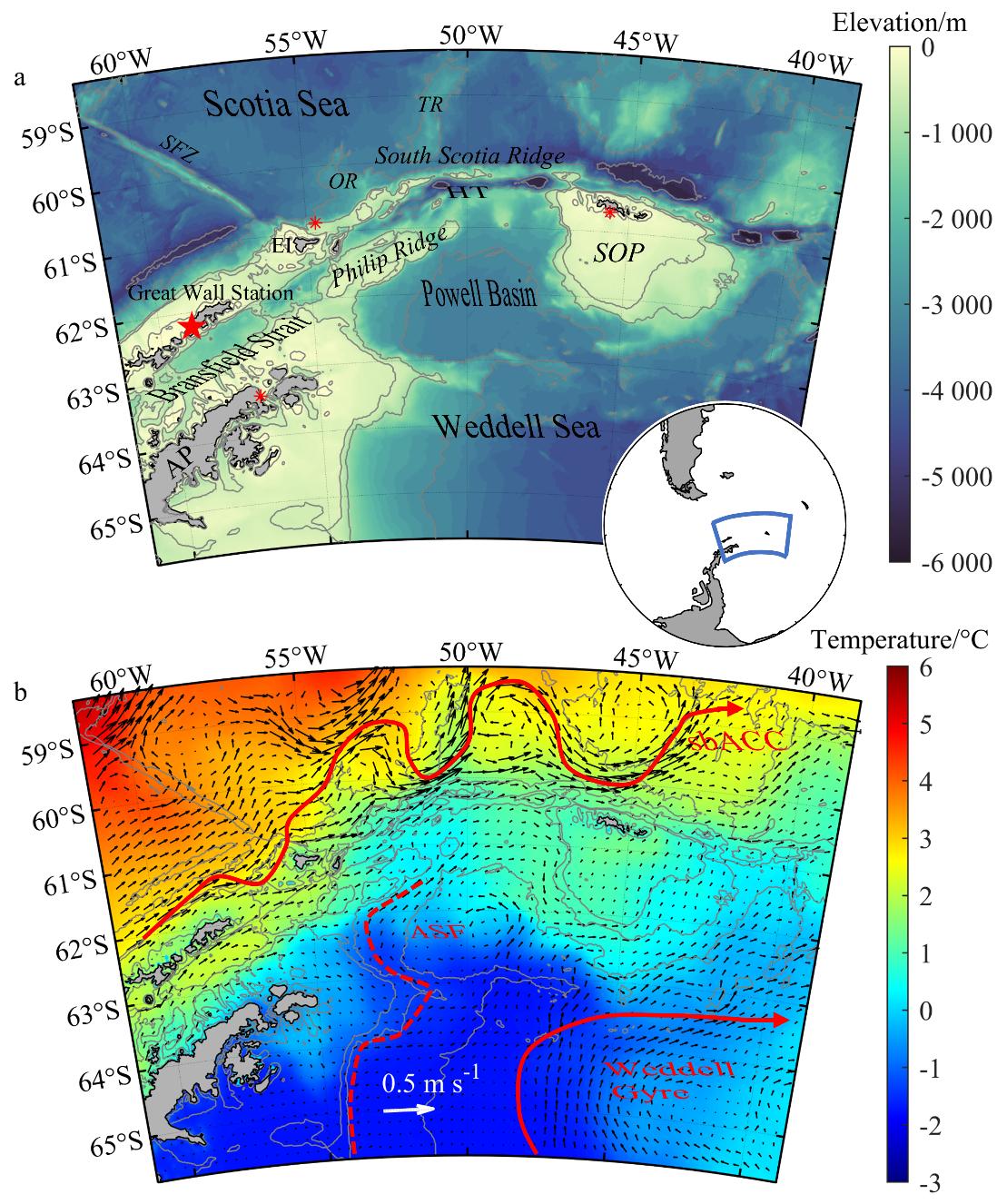

威德尔-斯科舍汇流区是南大洋物质与能量交换的关键通道(图1),也是南大洋生态系统的重要区域。该区域湍流混合强烈且空间分布不均,考虑到该区域复杂的地形与强潮流,潮-地作用激发的内潮可能是导致这一现象的重要因素。为此,我们采用高分辨率数值模拟方法,系统揭示了该区域半日内潮的动力过程与能量特征。

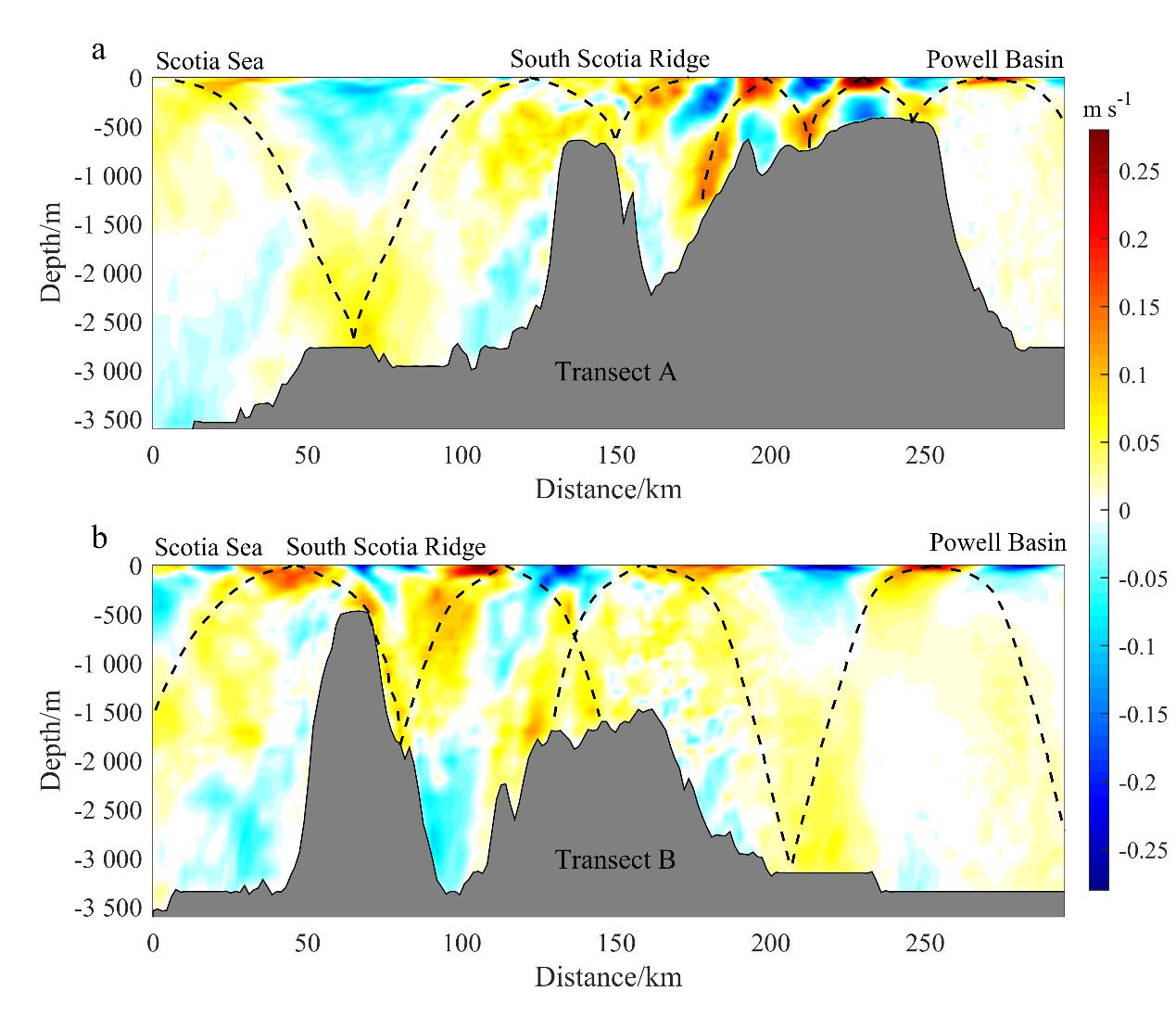

结果表明,南极半岛南奥克尼海底高原(SOP)与象岛之间的南斯科舍海脊(SSR)和菲利普海脊(PR)是半日内潮的强生成源区(图2,3)。该区域总的正压-斜压转换率为0.71 GW,其中0.56 GW(79%)在局地耗散。生成的内潮向北传入斯科舍海,向南传入鲍威尔海盆。内潮耗散主要发生在水深小于1000米的海域,其中南斯科舍海脊区域的耗散率高达10−7 W kg−1。此外,半日内潮能量通量在两海脊之间形成了逆时针旋转的涡旋结构,其水平动能和有效势能呈正弦振荡,且峰值间隔四分之一波长。这一能量分布特征表明,南斯科舍海脊与菲利普海脊产生的半日内潮相互干涉,形成了驻波。本研究证实,南极威德尔-斯科舍汇流区是内潮的重要源地。内潮引发的强混合过程,对区域水团转化及生态系统演变具有深远影响,值得开展更为深入的系统性研究。

图1研究区域地形及海表环流与温度

图2 正压-斜压能量转化率与地形临界性参数分布

图3 半日内潮经向流速与内潮理论射线(虚线)

论文第一作者为我中心闵文佳博士,通讯作者为中国极地研究中心的李群研究员,合作者包括我中心刘志亮研究员、赵波博士、马悦博士,以及集美大学畅航博士和国家海洋信息中心王炜东博士。论文信息:

Min Wenjia, Li Qun, Liu Zhiliang, Zhao Bo, Ma Yue, Chang Hang, Wang Weidong. 2025. Dynamics andenergetics of semidiurnal internal tides in the Weddell-Scotia Confluence. Acta Oceanologica Sinica, doi:10.1007/s13131-025-2475-3.