近日,我中心科研人员在秦皇岛近海夜光藻赤潮对微生物群落结构与代谢模式的影响研究中取得了新进展,研究成果《Noctiluca scintillans bloom reshapes microbial community structure, interaction networks, and metabolism patterns in Qinhuangdao coastal waters, China》发表于Microorganisms期刊。

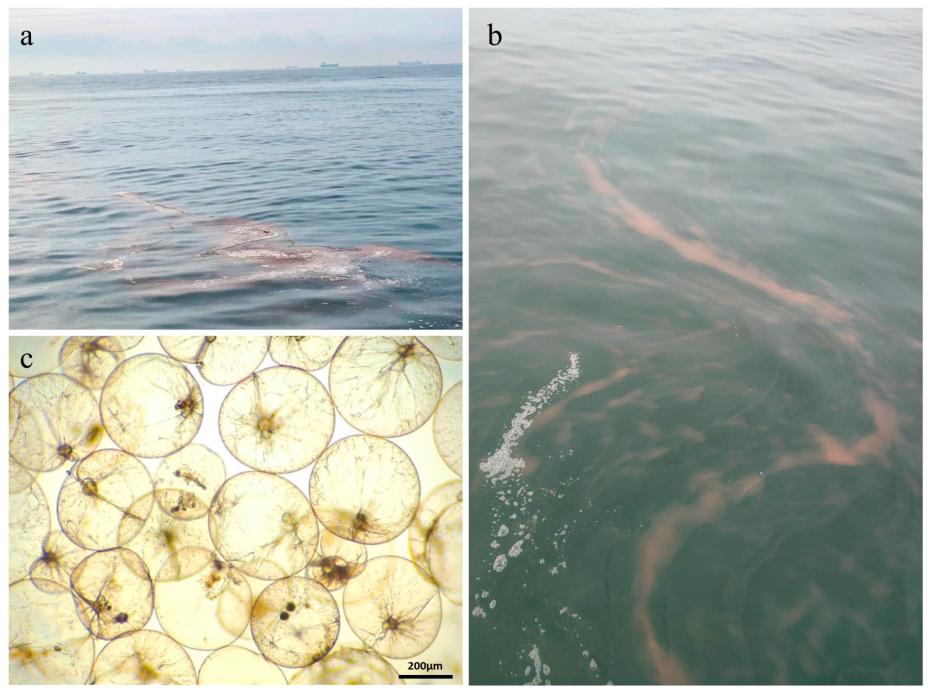

近海生态系统正面临全球变暖、富营养化等前所未有的挑战,其中赤潮因对海洋生态及人类健康的严重影响而受到广泛关注。秦皇岛近海是渤海赤潮的高发区,夜光藻(Noctiluca scintillans)是该区域引发赤潮的关键藻种之一。全面认识夜光藻赤潮对微生物群落结构及代谢功能的影响,对揭示赤潮的形成机制与生态效应,进而制定有效防控策略具有重要意义。

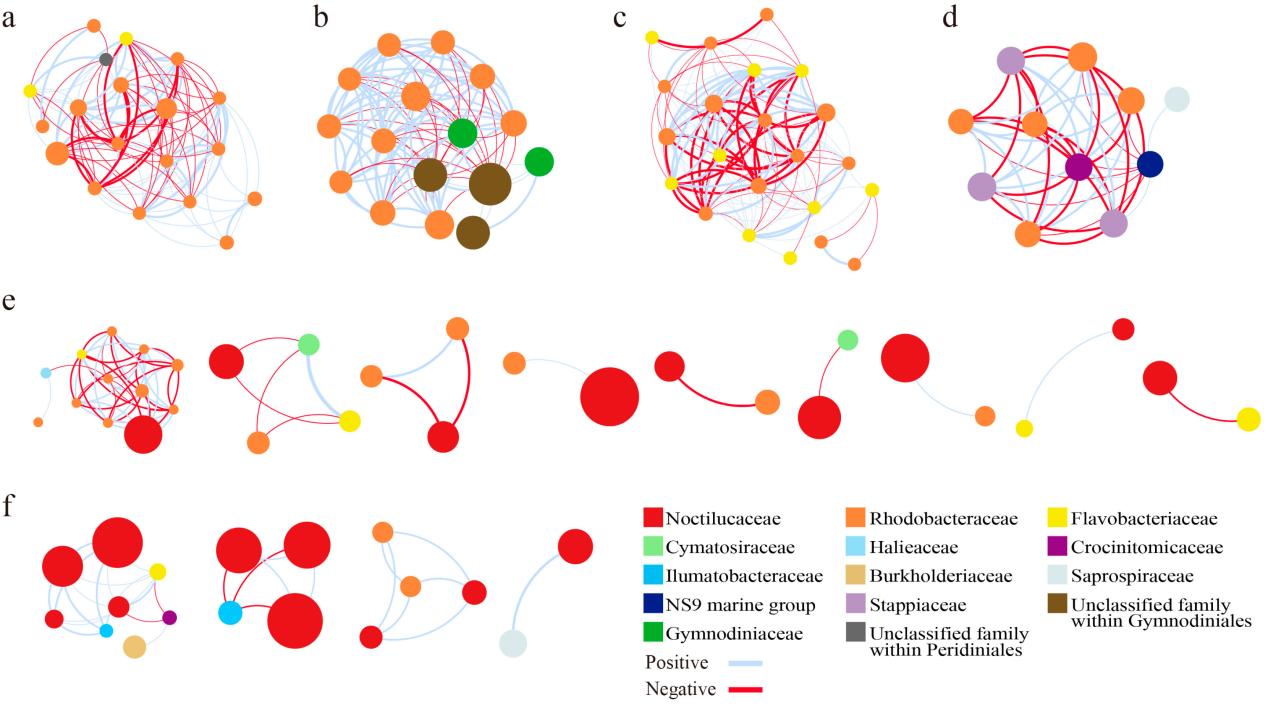

本研究综合运用高通量测序、互作网络分析和代谢通路预测等方法,系统研究了秦皇岛近海夜光藻赤潮发生过程中微生物群落的动态变化、代谢特征及其环境驱动因素。结果表明,Minutocellus spp.等自养浮游植物的增殖可能为夜光藻赤潮的暴发提供了营养基础。夜光藻赤潮显著改变了原核微生物(prokaryotes)和微型真核生物(microeukaryotes)的群落结构,并导致赤潮区域微生物α多样性显著降低。赤潮还致使微生物互作网络的复杂性和稳定性显著下降,其中黄杆菌科(Flavobacteriaceae)和红杆菌科(Rhodobacteraceae)微生物作为网络中的关键类群,在维持赤潮区网络稳定性方面发挥了核心作用。原核微生物和微型真核生物群落结构与多种环境因子密切相关,尤其是铵氮(NH4+-N)和磷酸盐(PO43−-P)浓度的升高。

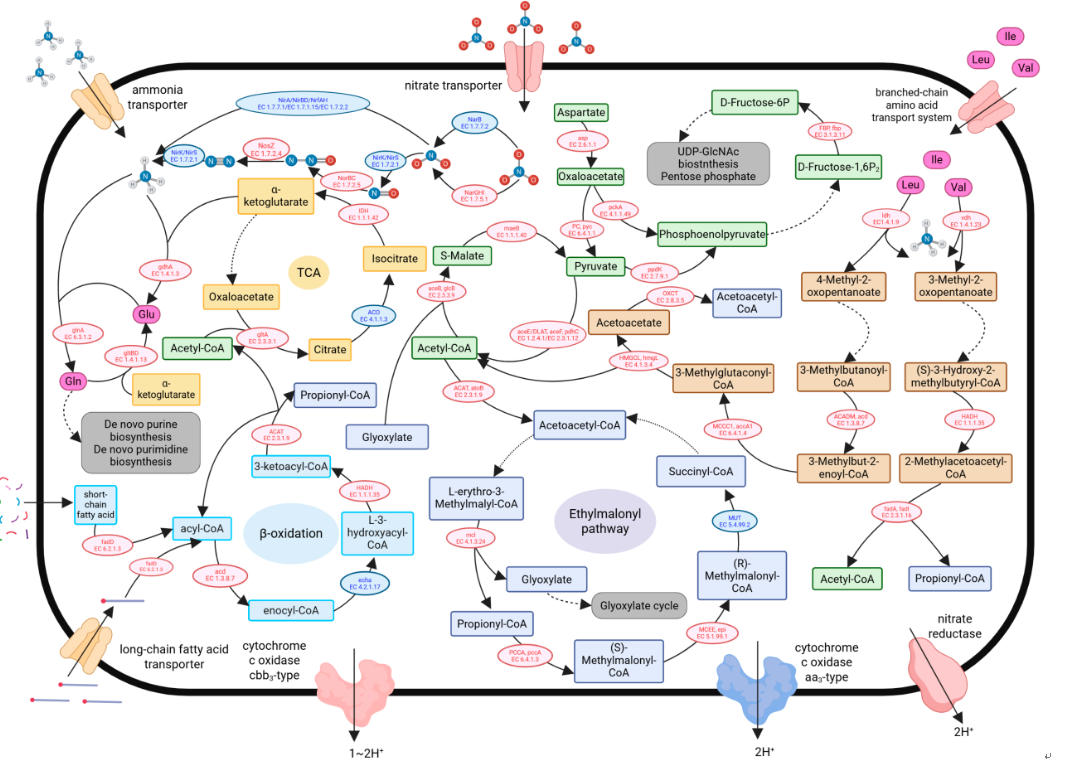

此外,夜光藻赤潮引发了微生物代谢模式的显著转变。在能量代谢方面,赤潮区微生物群落更倾向于适应微氧/无氧环境的产能途径,这可能与高有机质环境中强烈分解作用导致的局部缺氧微环境有关。在碳代谢方面,赤潮区微生物通过增强奇链脂肪酸和支链氨基酸的降解、上调甲基丙二酰辅酶A途径等方式,优化碳链整合并调整能量获取模式。在氮循环方面,赤潮区微生物的反硝化作用增强并占据主导,而固氮等氨生成途径则相对减弱。本研究揭示了营养盐富集、微生物群落动态与代谢响应之间的复杂关联,强调了进一步探究这些相互作用对海洋生态系统健康影响的重要性。

该论文第一作者为我中心王毅波博士,通讯作者为刘志亮研究员。研究得到了国家自然科学基金(42206161)和河北省自然科学基金(D2022407004)等项目的资助。

论文信息:

Wang, Y., Zhou, M., Yue, X., Chen, Y., Su, D., & Liu, Z. (2025). Noctiluca scintillans bloom reshapes microbial community structure, interaction networks, and metabolism patterns in Qinhuangdao coastal waters, China. Microorganisms, 13(8): 1959. https://doi.org/10.3390/microorganisms13081959

图1 夜光藻赤潮图像

图2 赤潮区与非赤潮区微生物互作网络模块比较

图3 赤潮区与非赤潮区微生物代谢差异示意图